Wie Elektromobilität in Gemeinden umgesetzt wird

18.03.2025

Wirtschaft

18.03.2025

Wirtschaft

Elektromobilität ist längst kein Zukunftsprojekt mehr – immer mehr Gemeinden, Unternehmen und Regionen setzen auf nachhaltige, elektrische Mobilitätslösungen.

Ob bei Fuhrparks, Carsharing-Modellen oder Ladeinfrastruktur: Trotz Herausforderungen wie Anschaffungskosten, häufigen gesetzlichen Veränderungen – wie aktuell der Wegfall der Steuerbefreiung per 1. April 2025 – und technischer Limitierungen gibt es erfolgversprechende Lösungen, die als Vorbilder dienen können und die Mobilitätswende voranbringen.

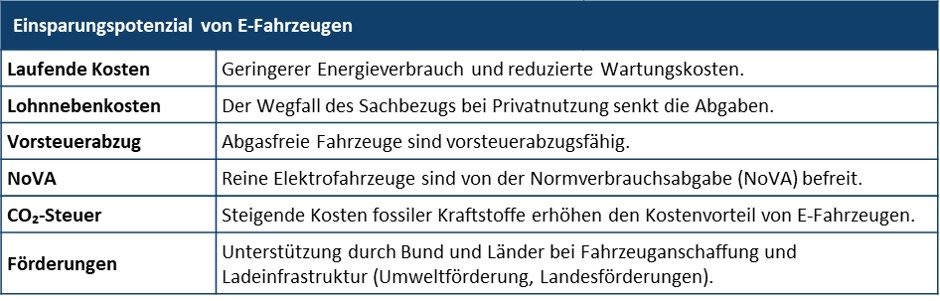

Die Umstellung des Gemeindefuhrparks auf Elektromobilität bietet nicht nur ein modernes Image, sondern auch wirtschaftliche Vorteile. Um diese Potentiale voll auszuschöpfen und den Übergang erfolgreich zu gestalten, erfordert der Umstieg auf Elektrofahrzeuge eine durchdachte, schrittweise Vorgehensweise:

Ein gut durchdachtes Mobilitätskonzept ermöglicht es Gemeinden und Betrieben, E-Fahrzeuge bereits heute kostengünstig und effizient einzusetzen. Dennoch steht die flächendeckende Umstellung kommunaler Fuhrparks auf Elektromobilität noch aus. In einer Umfrage von kommunal.at nennen Gemeinden folgende Hindernisse:

Um diese Hürden zu überwinden, sind technologische Innovationen wie leistungsstarke Elektro-Nutzfahrzeuge für den kommunalen Einsatz erforderlich. Ebenso muss der Ausbau der Ladeinfrastruktur in ländlichen Regionen durch gezielte öffentliche Investitionen und Partnerschaften mit privaten Anbietern vorangetrieben werden.

Im Burgenland wurde ein innovatives Modell ins Leben gerufen, das das Potenzial hat, die Elektromobilität in Österreich auf ein neues Level zu heben. Seit 2022 haben die Raiffeisen Burgenland Energiegenossenschaften gemeinsam mit dem ÖAMTC, Siemens und der schneemann.energy group ein Netzwerk aufgebaut, das sowohl Stromverbrauchern als auch -einspeisern attraktive Tarife bietet und so neue Impulse für die E-Mobilität setzt.

Ein zentrales Element dieses Projekts ist die Integration von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge in die Energiegenossenschaften. Ab dem ersten Quartal 2025 können E-Autofahrer im Burgenland an diesen Ladestationen regional erzeugten Ökostrom beziehen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Lokal produzierter Strom minimiert Transportverluste, stärkt die regionale Wertschöpfung und ermöglicht faire Tarife. Mitglieder der lokalen Energiegenossenschaften profitieren von bis zu 30 % günstigeren Ladepreisen.

Kommunen sind der Schlüssel zur Energiewende. Dieses Projekt zeigt, wie wir gemeinsam Lösungen schaffen können.

Thomas Steiner, Bürgermeister von Eisenstadt

Der Erfolg dieses Modells im Burgenland dient als Vorbild für ganz Österreich. Es verbindet ökologische Nachhaltigkeit mit ökonomischen Vorteilen und könnte somit als Blaupause für ähnliche Initiativen in Europa dienen. In Österreich ist ab 2025 eine schrittweise Einführung in weiteren Bundesländern wie Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und Kärnten geplant. Bereits rund 100 Genossenschaften wurden nach dem „Burgenland-Modell“ gegründet.

Ein weiterer Baustein zur Steigerung der Elektromobilität bilden Sharing Modelle. Durch die steigende Akzeptanz der shared mobility wurden bereits zahlreiche Initiativen erfolgreich umgesetzt.

E-Carsharing wird zum einen in Kombination mit dem Öffentlichen Verkehr angeboten, wie etwa in in Linz und Graz mit TIM, in Vorarlberg mit caruso-Carsharing und in Tirol mit floMobil und beecar. Die ÖBB wiederum bieten österreichweit an 47 Bahnhöfen das Carsharing-Angebot Rail & Drive an. Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche nicht-kommerzielle E-Carsharing-Angebote in den Regionen.

Kufstein in Tirol ist die erste Stadt mit flächendeckendem E-Carsharing. Die Stadt kämpfte mit erheblichen Problemen durch den Durchzugsverkehr. Seit der Wiedereinführung der Vignettenpflicht auf der A12 Inntalautobahn und den Grenzkontrollen auf deutscher Seite nutzten viele „Vignettenflüchtlinge“ die Stadtdurchfahrt als Ausweichroute.

Die Integration des Beecar-E-Carsharing-Systems in den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) hat den innerstädtischen Individualverkehr spürbar verringert. Rund ein Drittel der Nutzer sind Unternehmen. So hat etwa die Interalp Touristik GmbH ihre Firmenwagen abgeschafft und setzt stattdessen auf Beecar.

Ein weiterer Anreiz zur Steigerung der E-Mobilität sind Multifunktionskarten im Gemeindeumfeld, die auch E-Carsharing und Tanken an Ladestationen ermöglichen. So hat beispielsweise Weiz diesen Ansatz im Rahmen der Weizcard Deluxe umgesetzt. Deluxe-Card BesitzerInnen können nach der Registrierung beim gemeinnützigen Verein Ever-Green ein Elektroauto im E-Carsharing nutzen, wobei die Weizcard als Autoschlüssel fungiert.

Unternehmen spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Elektromobilität und der Motivation ihrer MitarbeiterInnen zu umweltfreundlicher Mobilität. Drei herausragende Beispiele aus Österreich, die mit dem VCÖ-Mobilitätspreis 2024 ausgezeichnet wurden, zeigen, wie innovative Ansätze in der Praxis aussehen können.

Das innovative Transportunternehmen Schlager Transport Logistik aus Saxen in Oberösterreich ist ein Vorreiter in der Elektromobilität im Schwerlastverkehr.

Wie viele andere Unternehmen der Branche, sah sich Schlager mit Herausforderungen wie begrenzten Reichweiten, fehlender Ladeinfrastruktur und hohen Betriebskosten konfrontiert. Durch eigene Schnellladepunkte, leistungsstarke Batterien und den Einsatz erneuerbarer Energien hat das Unternehmen diese Hindernisse erfolgreich überwunden und beweist damit, dass nachhaltige Mobilität im nationalen Transportbereich mit Reichweiten von bis zu 400 km bereits heute umsetzbar ist.

Mit dem Ziel, bis 2030 den gesamten Fuhrpark auf Elektromobilität umzustellen, sind bereits vier – bald fünf – Elektro-LKWs im Schichtbetrieb unterwegs, die jährlich je 120.000 km zurücklegen. Eine 440 kWp Photovoltaikanlage mit 800 kWp Speicher deckt 40 % des Energiebedarfs und senkt die Betriebskosten.

Die bisherige Bilanz: In nur zweieinhalb Monaten haben die E-LKWs bereits 80.000 km absolviert und rund 48,8 Tonnen CO₂ eingespart. Ein Schulungsprogramm für ökoeffizientes Fahren steigert zusätzlich die Effizienz.

Das steirische Logistikunternehmen Innofreight hat gemeinsam mit Partnern den Transport von Naturgips für den Baumaterialienhersteller Knauf revolutioniert.

Anstatt die 120 Kilometer lange Strecke mit Diesel-Lkw zu bewältigen, setzt man nun auf eine Kombination aus E-Lkw und Bahn. Täglich wurden früher 40 Diesel-Lkw-Fahrten durchgeführt. Heute sind es nur noch 22 Fahrten mit elektrisch betriebenen Lkw. Sie sind nicht nur leiser und emissionsfrei, sondern reduzieren auch die Staubbelastung im Tal, da der Naturgips in speziellen Containern transportiert wird.

Das Ergebnis: Eine CO₂-Einsparung von 90 %, weniger Lärm und Abgase sowie eine erhebliche Reduktion der Fahrten.

Fronius International hat an seinem Standort in Sattledt, Oberösterreich, ein umfassendes Mobilitätskonzept für über 2.500 Mitarbeitende umgesetzt. Dazu gehören mehr als 400 E-Ladestationen und Ladezonen für E-Bikes, die kostenlosen Ökostrom bereitstellen. Informationskampagnen und Anreizsysteme wie Mobilitätsaktionen mit Gutscheinen oder Leasingmodelle für E-Bikes fördern die Nutzung von E-Mobilität.

In Zusammenarbeit mit dem Oberösterreichischen Verkehrsverbund und den Nachbargemeinden wurden außerdem neue Busverbindungen zum Fertigungsstandort Sattledt geschaffen, was die Anbindung für Pendlerinnen und Pendler verbessert und umweltfreundliche Verkehrsmittel stärkt

Das Resultat: Eine verbesserte Anbindung für Pendler und ein signifikanter Impuls für umweltfreundliche Verkehrsmittel.

Die erfolgreiche Umsetzung von Elektromobilität in Gemeinden erfordert ein Zusammenspiel aus technischer Innovation, strategischer Planung und der Einbindung lokaler Akteure. Trotz bestehender Herausforderungen wie hoher Kosten und technischer Limitierungen gibt es vielversprechende Ansätze, die als Vorbild dienen können. Von gut durchdachten Ladeinfrastrukturen über gemeinschaftliche Energieprojekte bis hin zu E-Carsharing-Modellen und unternehmerischen Initiativen zeigen viele österreichische Kommunen, wie nachhaltige Mobilität konkret gestaltet werden kann.

Warum sich bereits mehr als achtzig Standorte in Österreich als Mitglieder beim Dachverband Stadtmarketing Austria austauschen?

Weil wir gezeigt haben, dass „Miteinander“ mehr bringt. Im Miteinander machen Sie für Ihren Standort das Mögliche zum Machbaren. Wir unterstützen Sie dabei mit Know-how, das sich in der Praxis bewährt hat, mit Weiterbildung, die neue Perspektiven eröffnet sowie mit Erfahrungsaustausch, der Sie in Ihrer Rolle stärkt.

Formen Sie aktiv die Zukunft des Stadtmarketings!

Werden Sie Teil unserer dynamischen Gemeinschaft und nutzen Sie unsere vielfältigen Angebote zur fachlichen Weiterentwicklung und Einflussnahme.